フィリピンのセブ島で子どもの学校探しをはじめたとき、まず調べたのがインターナショナルスクール。そのなかでもシンガポールスクールセブ(Singapore School Cebu)は、きれいな施設、日本人が少ない環境、中国語教育など、魅力的な要素がいくつもあり、特に「シンガポール算数」が気になりました。

他民族国家だから必要だった直感的な理解

以前テレビで論理的思考力を育てる算数として紹介されていたのを思い出し、実際にどんな教育なのか調べてみました。

シンガポール算数は、多民族国家シンガポールで1980年代に生まれた教育法だそうです。異なる文化や言語をもつ子どもたちが同時に学ぶなかで「誰でも直感的に理解できる算数教育」を目指して開発されたといいます。

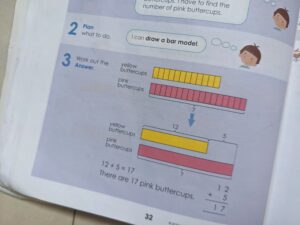

特徴的なのは、問題文を棒状の図に落とし込んで数量の関係を可視化する「バーモデル」。文章を視覚的に整理しながら考える練習を重ねることで、数式を自然に組み立てられるようになるのだとか。日本のように計算問題を繰り返すのではなく、思考力を養うことを重視している点がとても興味深いです。

1990年代後半以降、シンガポールは国際学習到達度調査(PISA)や国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)で常に上位となり、世界中から注目を集めました。アメリカではホームスクーリング家庭を中心に人気が広まり、2008年にはカリフォルニア州で公立校教材として正式に承認。その後、カナダ、イギリス、イスラエル、フィリピンなど多くの国や地域で導入されていったそうです。

セブ島の小学校の算数カリキュラム

セブでも、このシンガポール算数を取り入れている学校は意外と多いことに驚きました。シンガポール式教育をベースにしたインターナショナルスクールのシンガポールスクールセブ(SSC)はもちろん、プライベートスクールのセイジプレップスクールハウス(Sage Prep Schoolhouse)も、シンガポール算数とシンガポール科学を導入していると学校見学で知りました。

保護者としては通わせたい理由のひとつになると思うので、セイジももっと前面にシンガポール式を出しても良いのにと感じました。

最終的に子どもが選んだのはセイジとは別の私立小学校だったため、シンガポール式教育は諦めていましたが、入学後に購入した教科書のタイトルに「Singapore Science(シンガポール科学)」と書かれているではありませんか。

のちに学校へ確認したところ、算数もシンガポール式とのこと。話を聞いた先生によれば「私立ではシンガポール式を採用している学校が多いが、公立は違う」とのことでした。ただ、話半分くらいに聞いておくのがちょうど良い気もします(フィリピンあるある)。

セブの小学校選びで気をつけたいこと

当初は「シンガポール算数を採用している学校」に惹かれていましたが、セブの私立小学校の多くでシンガポール式が取り入れられている可能性があります。つまり、それで学校を絞り込む必要はなかったようです。むしろ、見学時やメールで確認してみると、意外とどこもシンガポール式を取り入れているかもしれません。

セブ島の小学校に通い始めた今は、教育法よりも子どもが通いたい学校かどうかのほうがずっと大切だと感じます。学校選びでは「特別なカリキュラムがあるかどうか」を気にするより、「子どもが自分で学校を選択し、学びたいという意思をもつかどうか」で判断するほうが、満足度の高い教育移住につながると思います。